De quoi est-ce le symptôme en EPS ?

A partir de l’intervention à l’UFR STAPS Montpellier le 7 avril 2016. Christian Couturier 1 Secrétaire National du SNEP.

Pour beaucoup de monde, les compétences méthodologiques et sociales (CMS) relèvent d’une évidence qu’on ne questionne plus. Il faut dire que tout ce qui touche au contenu des textes qui régissent l’EPS ne se discute plus. La controverse est récusée et renvoyée à une sorte de conservatisme, à l’instar de ce que l’on vit au plan politique. Toute velléité d’interroger le bien fondé de certaines orientations est immédiatement ringardisée. Nous pensons au contraire que faire preuve d’esprit critique, objectif écrit inlassablement dans les programmes alors que les enseignants sont souvent mis dans une situation où la docilité est la seule « compétence attendue », est un gage de dynamisme pour la discipline. En tout cas, un syndicat comme le nôtre, qui représente à la fois la discipline et ses enseignants, se doit d’inviter chacun et chacune à poser sur l’évolution de sa discipline un regard cultivé, lucide, critique pour reprendre les termes des programmes. Ceci vaut évidemment pour les étudiants en formation et pour les candidats aux concours de recrutement. Ce serait un progrès car, d’après nombre de formateurs et d’entrants dans la profession, le « formatage » est dominant par rapport à la formation à l’ouverture d’esprit.

Pourtant, tout ce qui constitue l’EPS en tant que discipline scolaire est par principe discutable. Nous souhaitons le montrer à partir de l’étude de la notion de CMS. Ce sera aussi l’occasion de proposer une alternative à la présentation officielle, vers une EPS culturelle qui intègre ces CMS parmi les savoirs ou compétences à apprendre dans les APSA, au lieu d’en faire une catégorie à part, avec des objectifs de transversalité qui ne seront pas tenus.

Une vieille histoire

L’appellation officielle « CMS » est récente, puisqu’elle date officiellement des programmes de 2008 pour les collèges, même si, comme nous le verrons, ce qu’elle contient est très ancien :

« Les compétences méthodologiques et sociales.

En référence au socle commun et compte tenu des caractéristiques et spécificités des collégiens, quatre compétences méthodologiques et sociales sont identifiées.

– Agir dans le respect de soi, des autres, et de l’environnement par l’appropriation de règles.

– Organiser et assumer des rôles sociaux et des responsabilités par la gestion et l’organisation des pratiques et des apprentissages : installer, utiliser, ranger du matériel, recueillir des informations, travailler en équipe, et s’entraider.

– Se mettre en projet par l’identification, individuelle ou collective des conditions de l’action, de sa réussite ou de son échec pour élaborer un projet d’action et le mettre en oeuvre, raisonner avec logique et rigueur, apprécier l’efficacité de ses actions, développer sa persévérance.

– Se connaître, se préparer, se préserver par la régulation et la gestion de ses ressources et de son engagement en sachant s’échauffer, récupérer d’un effort, identifier les facteurs de risque, prendre en compte ses potentialités, prendre des décisions adaptées, maîtriser ses émotions, apprécier les effets de l’activité physique sur le corps humain, s’approprier des principes de santé et d’hygiène de vie. »

Entre 2008 et jusqu’à la rentrée 2016 qui verra d’autres programmes entrer en vigueur, il y a donc une définition officielle et bien identifiée des CMS. On en compte 4 (il y en a 3 en lycée). Mais ça ne veut pas dire qu’il n’y avait rien avant. On retrouve dans tous nos textes officiels des préoccupations qui renvoient à ce que l’on peut ranger dans cette catégorie.

Citons par exemple cet extrait des IO de 67 : « L’autodiscipline y sera introduite de très bonne heure; l’arbitrage, les tâches matérielles, l’organisation même des rencontres seront, dans une large mesure, laissés à l’initiative des jeunes… » ou encore : « il (l’enseignant) veillera au développement du sens de l’initiative et de la responsabilité des jeunes dans le groupe et la société, en leur inculquant le respect des règles, le sens de la coopération, l’esprit communautaire, etc. »

Après la série des Instructions Officielles (IO), les programmes disciplinaires, en 1996 confortent ces déclarations. Nous y trouvons, sous une nouvelle forme, toute une série de déclarations regroupées sous l’appellation « compétences et connaissances générales », qui recouvrent ce qui existait déjà et qui existera par la suite, peu ou prou, dans tous nos textes :

« Compétences et connaissances générales

L’engagement physique et la mise en jeu de la personne dans toute sa dimension, caractéristiques de l’EPS donnent un sens particulier aux rapports que l’élève établit avec la règle et qu’il vit concrètement au cœur même des apprentissages. La maîtrise des réactions émotionnelles, le dosage de l’effort et l’identification des facteurs des risques corporels aident l’élève à organiser ses apprentissages, seul ou avec d’autres. Des relations particulières se dégagent entre l’EPS et d’autres disciplines.

Ainsi, en sixième, est privilégié ce qui permet à l’élève :

au plan individuel:

– d’identifier le but, les résultats et les principaux critères de réussite de l’action motrice,

– de connaître les risques et respecter les règles liés aux activités physiques pratiquées et aux équipements utilisés,

– d’être attentif et de maintenir une vigilance face aux événements,

– de maîtriser ses émotions.

au plan des relations à autrui :

– d’éprouver sa volonté de vaincre dans le respect de l’adversaire,

– d’accepter la décision d’un arbitre ou l’appréciation d’un juge,

– de savoir perdre et gagner loyalement.

L’accès concret à ces valeurs participe de l’éducation du futur citoyen (développement d’une attitude active et critique vis -à-vis des spectacles et des pratiques sportifs)…”

La première constatation après ces exemples rapides, mais que l’on peut multiplier très facilement à partir de tous les textes du XXème siècle, c’est la permanence du souci de doter formellement les élèves d’outils pour qu’ils apprennent (identifier le but, les critères de réussite…) et de les armer sur le plan des relations sociales : comportements, attitudes, valeurs… Mais, seconde constatation, il y a d’évidence une difficulté notionnelle et langagière. Comment définir, nommer et catégoriser cet ensemble pour le moins hétéroclite ? Comment mettre sur le même plan, comme c’est le cas aujourd’hui, le travail en équipe et l’appropriation des principes de santé…

Une suite d’erreurs “méthodologiques”

En 96, le regroupement dans des compétences et connaissances dites “générales” posait déjà problème. En effet “le dosage de l’effort” n’est pas du tout quelque chose de “général”, mais au contraire très spécifique et très contextualisé, à moins de nous démontrer que gérer son effort en tir à l’arc, sur une paroi d’escalade, ou en demi-fond met en jeu la même activité du pratiquant.

Le moment de bascule, au plan notionnel, est identifiable très clairement dans les programmes de 2000 pour les lycées :

“…l’enseignement commun apporte une formation culturelle et méthodologique fondamentale ;

La composante culturelle

Elle permet de confronter les élèves à la diversité des activités physiques, sportives et artistiques, à certaines de leurs pratiques sociales, de les faire accéder à la signification culturelle de chacune, de provoquer leur adaptation aux situations spécifiques qu’elles proposent

La composante méthodologique

La confrontation directe et étroite à la pratique des activités physiques implique l’acquisition de méthodes, d’attitudes, de démarches réflexives favorables aux apprentissages. Ces outils ne sont pas construits indépendamment de la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques, bien identifiées. »

Cette différenciation, culture d’un côté et méthode de l’autre, est particulièrement problématique car elle renvoie à une conception restreinte, voire rudimentaire, de la culture. Au fond, si l’on y réfléchit, qu’il y a-t-il de plus culturel qu’une méthode, construite et reconstruite par un collectif au cours de l’histoire (une méthode d’entraînement par exemple), ou par un individu à un moment « t » qui va adapter cette méthode à sa propre personne ? Une approche scindant les deux de la sorte ne nous aide pas : soit on ampute la culture pour la réduire à ce que l’on trouvera par la suite sous le vocable « motricité », soit on dénie aux méthodes d’être pleinement culturelles.

En 2008 avec les programmes du collège le phénomène s’aggrave en créant un seul ensemble de compétences « méthodologiques et sociales ». Nouvelle erreur de nature épistémologique. En effet, si le passage au XXIème siècle se caractérise par le retrait officiel des méthodes de la culture, en 2008, on retire également le social. Ainsi le social ne serait pas culturel ? Mettre dans la même catégorie, et sur le même plan, nous l’avons déjà mentionné, « agir dans le respect… » (renvoyant plutôt aux valeurs fondamentales), et « installer, utiliser, ranger du matériel… » est problématique.

A l’issue de ces deux périodes institutionnelles, on se retrouve avec une mécanique qui deviendra une rhétorique : les APSA, réduites alors à de la simple motricité, déshabillées de tout un pan du registre culturel, comme les rôles sociaux (arbitrage, chronométrage…) et les méthodes, ne peuvent être éducatives. Pour qu’elles le soient, il faut un supplément d’âme, qui se trouve être précisément ce qui leur a été ôté et mis dans une catégorie à part !

Quels maux derrière les jeux de mots ?

Tout ceci aurait fort peu d’intérêt s’il n’y avait, en arrière plan, une visée plus politique consistant à promouvoir une autre conception de la discipline et une autre école. En rassemblant un certain nombre de discours ou déclarations du pouvoir politique et administratif (ministère) et pédagogique (Inspection) qui aujourd’hui façonnent les réformes scolaires, on voit plusieurs choses se dessiner :

- Une contestation de l’utilité de la transmission des savoirs comme objet central de l’école 2. II s’agit d’une contestation de la culture comme patrimoine attestant de l’évolution de l’humanité et donnant des pouvoirs d’agir, de penser à celles et ceux qui les rencontrent.

- Mécaniquement, il y a une contestation des disciplines jugées « sclérosantes », représentant un « carcan » 3 , sans que la démonstration soit faite que ce sont les disciplines en tant que telles qui en sont responsable 4.

- Une valorisation des méthodes, comme si ces « méthodes » étaient une sorte de passe partout, un sésame pour accéder… à quoi ? Une sorte d’apprendre à apprendre sans que l’on sache bien ce qu’il faut apprendre….

- Une valorisation de certaines attitudes qui auraient certaines vertus. Il faudrait analyser ces attitudes (ce n’est pas l’objet de ce document) car le modèle présenté est surtout un modèle de soumission, comme ce qu’on demande aux enseignants aujourd’hui : se taire et appliquer ! La contrepartie de cette réalité est la survalorisation dans les discours de la citoyenneté, de l’entraide, et de la « critique » qui n’a en général pas de déclinaison pratique ni de contenus réels (voir les nouveaux programmes d’EPS).

Tout ceci constitue une sorte de discours qui fait système, se déroule à l’envi et, bizarrement, sans référence aucune aux résultats de ces orientation prises depuis plusieurs années. L’effondrement de notre classement dans les tests PISA du point de vue des inégalités générées pourrait tout à fait être imputé à ces politiques.

Il faut repenser le système de concurrence qui s’est établi entre d’un côté les savoirs dont on cherche à dévaloriser l’importance, les méthodes qui seraient bonnes en soi et la citoyenneté (sans savoirs ?). Car avec la catégorisation ainsi faite, on hiérarchise et surtout on dé-complexifie les contenus. C’est un paradoxe à l’heure où on ne parle que de situation « complexe ». Il faut donc revisiter cette rhétorique avec l’objectif de relier plutôt que de disjoindre.

C’est ce que tente de faire l’approche culturelle qui est la nôtre :

- les méthodes 5 ne sont pas, contrairement à ce qu’écrivent nos textes officiels, des généralités ou des transversalités tout terrain. On apprend toujours quelque chose et ce « quelque chose » a été construit par l’homme, organisé, pour mieux comprendre le monde. Ce sont les disciplines qui présentent et organisent pour l’étude un ensemble de connaissances mais aussi de méthodes. La Chimie n’est pas dissociable des formes de méthode expérimentale spécifique qui se sont construites. Concrètement une méthode, dans un cadre disciplinaire non tronqué, dans une approche culturelle, est un savoir comme un autre.

- Les disciplines scolaires (à ne pas confondre avec leurs disciplines universitaires) ont été bâties sur une préoccupation principale : produire de « l’enseignable ». Or là encore, une discipline ne peut rejeter les méthodes dans un au-delà disciplinaire, car c’est son objet même que de construire de l’efficacité dans la transmission des objets retenus (savoirs, compétences, etc.). On peut faire fonctionner toutes les idéologies possibles, le réel résistera toujours : on n’apprend pas de la même façon en math, en histoire, en EPS. De façon évidente, la manière d’apprendre est liée à l’objet même de l’apprentissage. Le contenu du savoir, ses registres de technicité, a façonné les méthodes pour se l’approprier. La « méthodologie » ne se construit pas à l’infini, en fonction de l’envie ou du désir de chacun. C’est une (ou des) construction sociale. Bref, c’est un savoir, un outil, disciplinaire.

Dans une véritable approche culturelle les méthodes ne peuvent donc être déconnectées des savoirs disciplinaires, si on a comme objectif de doter chacun et chacune des pouvoirs nécessaires à leur émancipation. Les déconnecter c’est en faire des abstractions, formelles, sans lien avec le réel. D’une certaine façon, c’est les rendre inutiles parce qu’inutilisables. Il faut donc impérativement les réinjecter au cœur de la transmission.

Socle et disciplines

On observe un double mouvement dans notre histoire textuelle : d’abord chercher à remplacer les savoirs sportifs et artistiques en terme de priorité par les méthodes devenues abstraites, puis légitimer l’EPS sur le registre social. Le tout rassemblé dans une entité : les CMS, qui constitueraient la colonne vertébrale. Or cette orientation pose à terme la question de l’existence même de notre discipline. Pourquoi ?

Il fut un temps où l’EPS campait sur un registre particulier, y compris en donnant des leçons aux autres matières. Pour caricaturer, les autres disciplines s’occupent du savoir, et nous de l’élève. Aujourd’hui, la donne a changé, notamment avec le nouveau socle. Le précédent n’a pas fonctionné, pour différentes raisons autant théoriques que pratiques. Mais celui-ci (2015) s’est construit sur des bases différentes, avec la volonté affichée d’être articulé aux programmes disciplinaires. Dans la réalité il se présente comme un « programme des programmes ». Une version générale et globale des programmes scolaires. Et il inscrit la question de la citoyenneté (et plus largement du « social ») comme un de ses domaines (il y en a 5 en tout), et les méthodes dans un autre domaine.

« Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre : ce domaine vise un enseignement explicite des moyens d’accès à l’information et à la documentation, des outils numériques, de la conduite de projets individuels et collectifs ainsi que de l’organisation des apprentissages.

Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen : ce domaine vise un apprentissage de la vie en société, de l’action collective et de la citoyenneté, par une formation morale et civique respectueuse des choix personnels et des responsabilités individuelles »

En d’autres termes, le socle redistribue sur l’ensemble des disciplines ces nécessités éducatives, en les développant bien plus, de façon moins caricaturale, que ce qui est écrit dans nos propres programmes. En conséquence, l’EPS n’est plus « propriétaire » du discours sur la méthode et du discours citoyen si tant est qu’elle l’ait vraiment été dans la réalité.

Mais ce n’est pas tout. Voulant mettre au centre de ses préoccupations, suite aux attentats, la formation citoyenne, l’Ecole a créé une nouvelle discipline, avec un véritable programme, et des enseignants pour l’enseigner (Histoire-géo) : EMC (éducation morale et civique), et même un « parcours citoyen » récemment publié.

Bref, le système scolaire, lorsqu’il veut vraiment mettre en avant une préoccupation, il crée une nouvelle discipline.

La conclusion est évidente : dire qu’en EPS ce qui est le plus important, ce sont les « CMS », renvoyant le reste au rang d’accessoire, c’est la déposséder de son caractère disciplinaire qui en fait son originalité et son utilité. C’est même consacrer son inutilité en tant qu’apport spécifique. Cette affirmation n’est pas évidemment contradictoire avec l’idée que chaque discipline participe, dans son enseignement, à outiller les élèves pour viser les finalités de l’école et du socle, à condition de remettre les choses à leur place. Pour cela il faut sortir de la logique « séparatiste » : la culture d’un côté, anecdotique, prétexte, support, et le reste de l’autre.

Une approche culturelle

Tout l’enjeu du travail récent de l’institution tourne autour de la place des APSA, pour les mettre du côté de l’accessoire, de l’anodin, avec un aboutissement magistral dans les derniers programmes : de simples exemples à peine évoqués.

Mais posons la question, principalement aux étudiants qui sont amenés à disserter, mais aussi aux jurys qui vont les corriger, aux formateurs, aux inspecteurs… : qu’est-ce qu’une APSA ? Si on fait un peu de repérage rapide on a trois tendances. Certains disent : ça n’existe pas (Cedreps), d’autres : c’est le sport fédéral (la danse fédérale ?), d’autres encore : c’est notre matière à étudier (Alain Hébrard, SNEP…).

D’un mot, revenons sur la fonction de l’école qui est de faire apprendre, faire étudier. C’est une institution dédiée à l’apprentissage de masse des outils essentiels (universels ?) pour agir dans le monde. Ces outils sont notre l’héritage et se les approprier nous permet d’être, plus vite, mieux, « humains ».

Étudier signifie, dans ce cadre,rendre explicite, passer du sens commun à des savoirs construits, faire le tour des problèmes posés par les questions auxquelles le savoir est censé répondre. La question pour l’EPS, et pour toutes les disciplines, est donc étudier oui, mais quoi ?

Si les APSA sont nos matières, ce sont donc elles qu’il faut étudier. C’est en tout cas l’angle que le SNEP a adopté.

Qu’est-ce donc qu’une APSA 6 ?

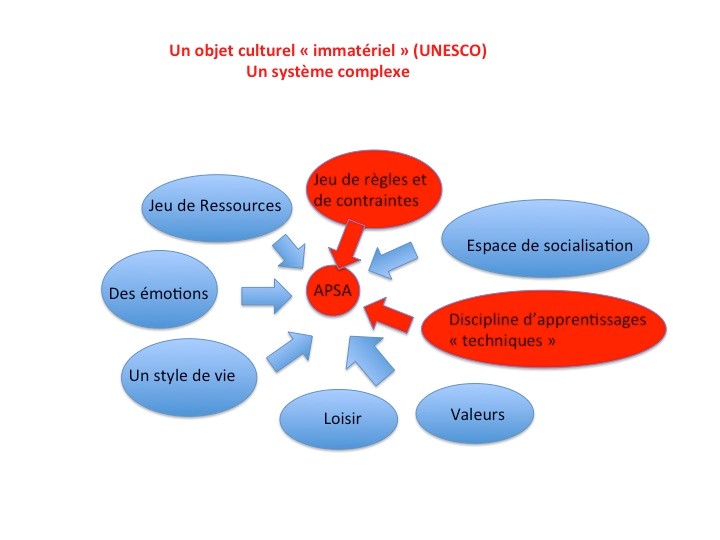

C’est, en s’appuyant sur une formule de l’UNESCO, un objet culturel « immatériel ». C’est un système « théorico-pratique » complexe, qui met « en jeu » de nombreux registres qui interagissent. A titre d’exemple on peut en citer un certain nombre (le modèle présenté n’est sans doute pas exhaustif) :

(en rouge les 2 axes qui pèsent fortement sur les autres composantes)

Cet ensemble n’est pas, contrairement à ce l’on peut dire spontanément, uniquement porté par la personne qui pratique. C’est toute la conception de la culture qui est en jeu. Nous avons beaucoup utilisé comme référence Jérôme Bruner qui dit que l’humain, pour se développer a besoin d’un environnement « technico-social », c’est-à-dire d’une culture, dont la fonction est la conservation et la transmission des apprentissages passés. « La pensée est une construction sociale qui se crée et se recrée sans cesse. Nos actions sont guidées par des valeurs, des normes qui, loin d’être « naturelles », sont des constructions culturelles et symboliques », précise-t-il. Bref, le développement humain se réalise dans un contexte et celui-ci est principalement d’ordre culturel.

Un objet culturel, matériel ou immatériel, loin d’être quelque chose d’inerte, porte en lui une histoire humaine faite de résolution de problèmes, de conflits, de recherche technique, de volonté de se développer, de jouer, de préserver, d’affirmer des valeurs (par exemple garantir l’égalité des chances, préserver l’intégrité physique…). Ces objets, complexes parce que l’activité humaine est complexe, ont, pour reprendre les termes de Y. Clot 7, « sédimenté » cette activité8. C’est une caractéristique de l’Humain de pouvoir déposer hors de lui son activité pour laisser des traces qui pourront être exploitées par d’autres. La culture se transmet même après la disparition du ou des auteurs. Par exemple la théorie de la relativité continue à vivre et même à se développer sous l’action d’autres hommes malgré la disparition d’Einstein. En simplifiant, c’est ce que l’on appelle, avec des variantes selon les auteurs, une approche anthropologique ou une approche historico-culturelle, ou tout simplement une approche culturelle ou culturaliste.

Du point de vue du développement de la personne, l’entrée dans la culture permet de se confronter à ce système (ou du moins les aspects reconnus comme essentiels) qui donne à l’objet son « épaisseur culturelle ». Le rôle de l’Ecole est de mettre toute une génération dans cette logique d’apprentissage des objets sélectionnés par la société.

Pour ce qui nous concerne « étudier » une APSA, ce n’est pas simplement faire pratiquer, ni appliquer des règles…, c’est faire faire à l’élève « le tour du problème » (M. Fabre, C. Orange) : à quel problème cette APSA répond-elle (sens) ? quelles relations aux autres impose-t-elle ? à quelles méthodologies faire appel pour y progresser ? de quelles ressources a-t-on besoin pour y déployer son activité ? par quels rôles dois-je passer ? apprendre à réussir, à échouer, évaluer ce que je fais et ce que font les autres… Bref tout un ensemble de problématiques culturellement élaborées.

Pour résumer, dans notre champ, la sortie organisée d’un certain nombre de « choses » importantes du champ culturel a comme effet un découpage en tranches de l’EPS, et si l’on poussait la logique jusqu’au bout, un nouvel émiettement de la discipline qui lui fait perdre son sens. L’approche culturelle permet au contraire de garder intacte sa cohérence et de ne pas l’appauvrir. Et pour en revenir aux CMS, ce ne sont pas des compétences qui se situeraient en dehors, en marge, à côté de la culture. Elles en font partie. La question qui revient aux programmes, à l’institution, aux enseignants, est de définir des priorités et des axes forts. Est-ce que, pour reprendre l’exemple déjà donné : ranger le matériel est un axe fort susceptible d’être mentionné dans les programmes ? Pas convainquant. Est-ce que la question du respect doit être présente ? Cela paraît assez évident, à condition que ça ne reste pas général et surplombant. On en revient donc au concret et surtout à « l’enseignable » : c’est à l’occasion de l’enseignement d’une APSA que le « respect » prendra forme et deviendra signifiant. Apprendre à respecter l’autre en escalade n’est pas une affaire de morale, mais bien lié à des apprentissages spécifiques (avec en priorité la question de l’assurage… je ne développe pas, tout le monde imagine…). Le respect en natation va passer par le développement de compétences permettant de faire passer au second plan les questions de nudité ou de silhouette, en sport collectif par la compréhension des règles et leur évolution en fonction du rapport de forces identifié par l’élève et pas seulement leur application soumise et disciplinée. Bref, les CMS intégrées dans une approche culturelle, ne sont pas « à côté », « en supplément », ni une nouvelle façon de faire la morale, ce sont de véritables connaissances et compétences incorporées, fonctionnelles et au final émancipatrices.

Les programmes et la pédagogie

Le survol des problématiques liées aux CMS, « déculturalisées » dans nos programmes, nous amène à un dernier sujet, jamais vraiment présenté comme tel, jamais en tout cas abordé frontalement : celui de la limite entre ce qui est du ressort des programmes et ce qui est de l’ordre de la pédagogie.

Les politiques scolaires, surtout en EPS, ont cette tendance à donner aux programmes une fonction qu’ils ne devraient pas avoir : changer les pratiques pédagogiques 9 . Ce n’est pas leur fonction, comme nos propos précédents le rappellent, les programmes doivent principalement identifier ce qu’il y a à apprendre. Le comment enseigner et le comment apprendre relèvent à notre sens d’autres processus, la formation initiale et continue, le travail en équipe, l’expérimentation…

La nouvelle charte des programmes, dans ses points 5 et 6, revenant sur la fonction des programmes, pose bien la problématique :

« 5. afficher les exigences des programmes d’enseignement en termes d’acquis des élèves, en identifiant nettement ce qui est indispensable. Le niveau de maîtrise auquel un enseignement est censé conduire les élèves doit apparaître clairement, ainsi que le lien entre les programmes et les modalités d’évaluation, y compris certificative. La cohérence entre ces divers éléments est particulièrement importante pour les élèves qui ont le plus de difficultés à se repérer dans leurs apprentissages ;

6. reconnaître le travail de mise en œuvre effectué par les enseignants, individuellement ou collectivement, dans les écoles et les établissements. Les programmes doivent leur laisser des marges d’initiative pour leur permettre d’exercer en toute responsabilité leur compétence professionnelle et de mettre en œuvre leur enseignement de la façon la plus pertinente ; »

Dans cette charte des programmes, on appelle programme « toute prescription qui définit ce qui doit être enseigné ». Or tout ce que l’on met derrière le vocable CMS est-il « enseignable » ? Il faudrait que ce soit identifiable en terme de savoir, de compétence ou de connaissance. Mais, pour reprendre les programmes de 2008, ranger le matériel, « prendre en compte ses potentialités », ne correspond ni à un savoir, ni à une compétence, ni à une connaissance. Donc, dans ce cas de figure, on enseigne quoi exactement ?

Il faut aussi réfléchir à un autre problème. Pour paraphraser Yves Clot10 , s’il y a des choses qui s’enseignent, au sens strict, d’autres ne s’enseignent pas. Ce n’est pas pour autant qu’elles ne s’apprennent pas. Et pour qu’elles s’apprennent, il faut que l’enseignant organise l’apprentissage, c’est ce qu’on appelle la pédagogie.

Il semble alors pertinent d’approfondir la question : qu’est-ce qui est de l’ordre des programmes, qu’est-ce qui renvoie à des documents « d’accompagnement » ou d’une autre nature…

« Partager des règles, assumer des rôles et responsabilités », une des 5 grandes compétences (qui n’en sont d’ailleurs pas) de nos nouveaux programmes, n’est pas à proprement parler un objet d’enseignement. Il n’y a pas de réflexion systématisée, rigoureuse, sur ce que serait un savoir « partager des règles », pas plus qu’une compétence « assumer un rôle ». C’est juste un fait, voire une ambition. Par contre ça s’organise, et la pédagogie mise en œuvre peut en faire un incontournable. La pédagogie peut en faire quelque chose de vivant. La pédagogie peut en faire quelque chose de construit, collectivement, dans le cadre d’une « micro société dédiée à l’apprentissage » qu’est la classe. La pédagogie peut organiser un climat de confiance, de convivialité voire de plaisir. La pédagogie peut rendre obligatoire le travail collectif, l’entraide (y compris dans les activités individuelles). La pédagogie peut installer au cœur du processus des valeurs qui devront être portées par tous et toutes.

A l’inverse, aujourd’hui, en 2016, déboucher dans un programme officiel sur le fait que la contribution de l’EPS à l’acquisition du domaine 3 du socle « formation de la personne et du citoyen » c’est « partager des règles, assumer des rôles et responsabilités » n’est pas de nature à identifier les savoirs forts, qui ont de la « saveur » pour reprendre la formule d’Astolfi 11, à faire acquérir par tous et toutes. Par contre, inversion des habitudes, ça devrait faire partie des documents d’accompagnement des enseignants pour pointer ce qui, pédagogiquement, peut et doit s’organiser. Cette partie renvoie non à un programme scolaire, mais à nos missions 12.

Peut-on sortir, par le haut si possible, de cette situation ?

On peut en tout cas brosser quelques pistes, en résumant ce que nous avons dit.

La première consiste à inverser le processus actuellement à l’œuvre dans les programmes dont les promoteurs cherchent à tout prix à y inscrire ce qui est « in-programmable » : la citoyenneté, les CMS, etc. tout en excluant ou renvoyant dans les documents d’accompagnement ce qui est véritablement programmable : les savoirs et savoir-faire (issus des APSA dans notre cas). On peut rappeler les finalités et objectifs dans les programmes. Ils fixent les visées de l’école et du socle. Mais il faut changer de point de vue : mettre dans les programmes ce qui doit être travaillé en terme d’acquisitions concrètes pour les élèves dans les APSA, et renvoyer dans les documents d’accompagnement des outils pour aider l’enseignant à organiser son travail, et se construire une « méthode pédagogique » émancipatrice, qui organise les apprentissages de façon systématique.

La seconde consiste à ne plus isoler une catégorie à part « CMS » pour remettre dans la culture ce qui est nécessaire à la bonne compréhension de l’objet, l’APSA, en hiérarchisant les enjeux. Encore une fois, ranger le matériel est certainement intéressant, mais est-ce bien de l’ordre des programmes ? Ranger son cahier dans son cartable fait-il partie des programmes de Français ?

La troisième consiste à identifier ce qui renvoie à un enseignement explicite, programmable et évaluable, du reste qui, tout en étant important, relève de la pédagogie.

Nombre de choses mises dans la catégorie « CMS » s’apprennent, non par un enseignement, mais par une organisation de la classe. Prenons rapidement l’exemple qui traite tout à la fois du respect des règles, des rôles dits sociaux, du respect des autres, de la connaissance de soi, et de certainement beaucoup d’autres choses : l’arbitrage en sport collectifs (dans beaucoup d’autres APSA la situation est bien moins complexe). Apprendre à tous les élèves d’une classe, de pouvoir assurer le guidage d’un match sans problème nécessiterait au moins un cycle complet uniquement sur cet objectif. Deux seraient sans doute utiles pour vraiment s’assurer que tout le monde atteigne le niveau nécessaire.

Dès lors que faire ? Dans un premier temps arrêter de faire croire que parce que quelqu’un va être initié à l’arbitrage, il va devenir un bon citoyen ! Ensuite arrêter de faire croire que l’arbitrage « faire respecter les règles » pourrait être une compétence générale. Le niveau de connaissance, de compétence, de technicité, d’implication dans l’épreuve, la performance ou la compétition n’est pas le même en sports collectifs et en athlétisme. Il faut ensuite réintégrer dans l’APSA ce qui est constitutif de son histoire et donc de sa culture : l’arbitrage fait partie de la construction historique d’une pratique qui lui a permis de tendre vers une forme d’universalité, d’être partageable… A ce titre on peut considérer ou pas (ça dépend de la pratique) qu‘étudier l’arbitrage fait partie intégrante d’un enseignement consistant à « faire faire à l’élève le tour du problème ». Enfin bien repérer ce qui peut faire partie d’un enseignement explicite : les règles du jeu, et le reste qui passe surtout par l’organisation pédagogique de la classe. Pour reprendre l’exemple cité, n’est-il pas plus raisonnable aujourd’hui, dans le contexte horaire et matériel de l’EPS, de passer par l’auto-arbitrage, modalité qui a été expérimentée dans le milieu scolaire et extra-scolaire ? Et lorsqu’on regarde de près ces expériences, on voit que leur réussite ou pas passe essentiellement par la pédagogie mise en œuvre.

Pour terminer ce survol, on peut émettre l’hypothèse qu’il y a eu ces dernières années une focalisation sur les programmes qui a amené à vouloir hypertrophier la prescription en la faisant porter sur des registres qui relèvent plus de la pédagogie que de la définition des savoirs. La conséquence paradoxale a été d’affaiblir les deux versants : côté savoirs, l’EPS n’a pas vraiment avancé, et côté pédagogique, la créativité des enseignants n’a pas été encouragée. Aujourd’hui nous vivons un virage qui, en vidant l’EPS de toute prescription, provoque in fine les mêmes effets : la définition des savoirs dans toute leur « épaisseur culturel » ne progresse pas, quant à la liberté pédagogique, n’ayant aucun objectif véritable, elle pourrait ne mettre en jeu que des problèmes de surface. La question de la limite entre une prescription trop forte ou trop light n’a pas été travaillée, les nouveaux programmes témoignant d’une légèreté et d’une incapacité de l’institution à traiter de l’EPS. Les pas en avant, pour l’image de la discipline, pour la culture « sportive et artistique » commune ne sont pas pour tout de suite. Mais le SNEP fait le pari de l’avenir. Nous attendons toujours avec impatience d’avoir des interlocuteurs institutionnels pour développer une visée disciplinaire ambitieuse et consensuelle

Annexe 1

Quelques définitions

Savoir et compétence

Le terme de compétence a depuis une dizaine d’années un succès que n’explique pas sa faiblesse notionnelle. En effet, chaque auteur y va de sa définition, même si, globalement, on peut trouver une forme de consensus. A titre d’exemple nous pouvons prendre comme référence :

« La compétence mobilise un ensemble de ressources multiples permettant de résoudre une tâche dont la finalité est significative et apparente pour l’apprenant, permet de générer une réponse adéquate dans une situation singulière, sera considérée comme telle si elle est jugée efficace par autrui… » Recherche et formation, INRP, 2010

De plus :

« La compétence n’est pas directement observable. C’est la condition d’une performance. Elle la rend possible, non aléatoire, prévisible. La compétence est en quelque sorte une promesse de performance. » Perronoud : page 46 (Quand l’école prétend préparer à la vie)

Ce qui fait son succès n’est pas à rechercher dans sa définition mais plutôt dans sa mise sa mise en opposition avec les savoirs. Pour être plus précis, ce n’est même pas le terme de savoir proprement dit qui est rejeté, mais ses qualificatifs souvent accolés : les savoirs seraient des choses « mortes », « sclérosantes », « inopérantes », « indigestes », frappées « d’obsolescence programmée ».

Ainsi les savoirs sont morts quand la compétence serait par essence vivante.

Notre définition est notre vision n’est pas celle ci. En nous appuyant sur un auteur comme JP Astolfi (« La saveurs des savoirs », 2008) ou sur la didactique (« Le didactique », Chantal Amade Escot, 2007), nous avons du savoir une conception large et vivante. Un savoir n’a rien d’ordinaire (sinon c’est au mieux une connaissance). C’est une construction sociale, la plupart du temps jalonnée de controverses, qui vise à comprendre la réalité, souvent masquée par les évidences 13, et à agir de manière instruite. Contrairement aux idées reçues, le savoir est un pouvoir d’agir. C’est en plus un bien public, disponible par et pour tous et toutes. Ce n’est pas le cas de la compétence qui est un bien personnel. La centration de l’école sur la compétence en lieu et place du savoir marque le passage de l’éducation conçue comme l’accès à un bien public, à l’acquisition d’un bien privé. C’est un choix. Pas celui le nôtre.

Ça ne retire pas l’intérêt des compétences, bien au contraire. A condition qu’elles ne soient pas mises en opposition aux savoirs, qu’elles ne deviennent pas un combat politique pour faire croire que les savoirs seraient inutiles (ce qui est une autre façon de préserver le pouvoir de ceux qui les maitrisent).

Méthode

L’Homme est né pour apprendre. C’est l’animal le moins équipé pour « être » sans un long temps d’apprentissage. Donc d’une certaine manière il est équipé pour cela.

Que veut-on dire lorsque qu’on parle des « méthodes », voire « apprendre à apprendre » ? et que l’on décide de mettre l’accent sur le rôle de l’école ou des disciplines sur ce registres ?

S’il s’agit de croire à des choses générales et transférables, alors nous allons tomber sur de très grandes généralités sur lesquelles il y a peu à dire, en tout cas du point de vue des programmes scolaires : apprendre par essai-erreur, apprendre par imitation, par la répétition, par inférence, par déduction ? Quoi d’autre ? Ces « méthodes » sont tellement globales et évidentes, que l’école ne sortirait pas du sens commun en les mettant en avant.

Si l’on rentre dans des choses plus précises, alors il faut bien constater que les méthodes d’apprentissages sont liées à l’objet que l’on veut étudier : on n’apprend pas à courir longtemps comme on apprend à combattre (même si parfois les mots sont trompeurs et ne disent pas le réel. Par exemple s’engager dans l’activité n’aura pas le même contenu ici ou là. Dès lors, et toujours pour sortir du sens commun, une méthode d’entrainement, par exemple, est une construction sociale conçue pour être plus efficace dans l’approche de tel ou tel objet. Et elle a pu faire l’objet de controverses avant de se stabiliser. C’est donc devenu un savoir qu’il convient de faire acquérir à tous et toutes. Il y a donc des méthodes qui s’enseignent, parce qu’elles sont savoir.

Autre chose est de conduire l’élève, individuellement, à se connaître pour qu’il puisse anticiper, réguler, dépasser son comportement initial face à telle ou telle situation.

Et ça ça ne s’enseigne pas, ça s’organise. Les méthodes-savoir (collectives, publiques) peuvent être incluses dans un programme, les méthodes-compétences (individuelles, privées) sont un objectif pédagogique dont on organise le développement.

Culture

Inutile de revenir à la somme de définitions existantes. Pour notre part, nous reprenons à notre compte la définition donnée par J. Bruner 14 pour qui la thèse centrale est ainsi développée : la culture donne forme à l’esprit, c’est elle qui nous procure l’outillage grâce auquel nous construisons, non seulement les univers dans les nous évoluons, mais aussi la conception même que nous avons de nous-même et de notre capacité à y intervenir. La manière dont l’esprit travaille dépend des outils qui sont à sa disposition. Ainsi dit-il toute activité mentale est culturellement située. La culture nous procure les outils qui nous permettent d’organiser et comprendre le monde qui nous entoure en termes communicables.

Annexe 2

Les méthodes… pour les profs

Pédagogie : les illusions de la méthode miracle

Le blog de Paul Devin, Inspecteur de l’éducation nationale, FSU. Médiapart.

À en croire les déclarations de promoteurs de certaines méthodes pédagogiques, leurs stratégies produiraient, dans des délais courts, une amélioration assurée des résultats de tous les élèves. Certains n’hésitent pas à proclamer que «les élèves désormais réussissent à tous les coups» (Le Monde 08/10/2015).

Les réseaux sociaux ont largement contribué à cette vague de diffusion de méthodes aux résultats miraculeux, alors qu’il y a quelques années les filtres étaient extrêmement nombreux et forts avant que de telles diffusions puissent avoir lieu. Mais ils ont aussi changé la culture même de cette diffusion puisqu’il n’est plus besoin aujourd’hui, pour être diffusé, de chercher à mettre en œuvre des dispositifs objectifs d’évaluation de la pertinence des méthodes pronées. Le déclaratif suffit et c’est sans limite désormais que l’emphase et le dithyrambe nous vantent les effets miraculeux d’un choix méthodologique ou d’un autre.

Le travail didactique contre l’illusion méthodologique

On nous dit ici que l’apprentissage par cœur est une condition de la réussite. On nous dit ailleurs qu’il en constitue l’obstacle majeur. Mais, en réalité, la question n’est jamais là : le travail didactique n’est pas de devoir prôner une stratégie unique capable de satisfaire toutes les situations. Il est exactement l’inverse : choisir en fonction de l’enjeu de l’apprentissage, de la nature des savoirs, de la réalité des élèves. Il ne s’agit donc pas de se fixer une ligne méthodologique une fois pour toute, mais de construire des situations d’enseignement. Et cette construction n’aura jamais à faire le choix de la mémorisation systématique ou au contraire de la refuser totalement. Elle devra se préoccuper de jouer à la fois avec l’un et l’autre parce qu’on ne répond pas de la même manière à des enjeux de nature différente.

On nous dit ici que la « carte mentale » est un atout formidable. Mais, encore une fois la question ne se pose pas comme cela. Elle est de s’interroger sur les situations d’enseignement où une représentation graphique peut aider à la compréhension. Elle est de s’interroger sur la forme de cette représentation graphique, la « carte mentale », aujourd’hui à la mode depuis qu’il est devenu aisé d’en produire, étant loin d’être la seule organisation graphique possible et surtout pas toujours la plus pertinente. Et tout cela sans oublier de s’interroger sur la lisibilité de la représentation produite et de sa capacité à réellement aider l’élève.

On nous dit que le cours magistral est une aberration. Mais la question n’est pas là. Elle est de s’interroger sur l’articulation dans l’enseignement entre les moments où la transmission collective d’informations par le professeur ou le dialogue avec la classe entière sont pertinents et ceux où un travail en groupe ou un accompagnement plus individualisé le seront.

On pourrait multiplier les exemples qui en proposant une méthode particulière et en recommandant son usage systématique ou tout au moins préférentiel conduisent à éviter la question didactique. La didactique est une élaboration patiente et jamais prédéterminée. Toujours fragile et jamais définitive. C’est cela qui fait la complexité du métier enseignant, c’est cela qui en fait sa difficulté mais aussi le plaisir intellectuel de cette élaboration. Il n’y a pas de solution méthodologique universelle, il n’y a que la tentative permanente de s’ajuster à des situations grâce à une compétence professionnelle spécifique qui nécessite à la fois la maîtrise des contenus, l’interrogation épistémologique des savoirs enseignés, l’analyse des conditions pédagogiques de leur compréhension et les savoir-faire de la mise en œuvre.

Et cela ne peut se résumer à définir une procédure d’enseignement idéale.

La certitude méthodologique est un discours culpabilisant

À trop vouloir considérer les effets miraculeux d’une méthode, se construit en creux une accusation d’irresponsabilité de ceux qui ne la choisissent pas. Puisque cette méthode produit une réussite systématique, ceux qui ne l’adoptent pas ne veulent pas vraiment faire réussir leurs élèves … par négligence, par élitisme, par refus du changement, … Parfois c’est l’institution elle-même qui participe à cette stigmatisation quand des inspecteurs confondent l’analyse partagée des pratiques et la prescription de pratiques spécifiques.

Il faut redire le principe de la liberté pédagogique des enseignants. Pas dans une conception libérale qui la confondrait avec l’affirmation d’une liberté individualiste peu soucieuse de l’intérêt général. Mais dans celle d’une responsabilité à concevoir ses enseignements dans la certitude de la valeur émancipatrice des savoirs et dans la volonté de lutter contre les inégalités de réussite. C’est plus compliqué que de se réfugier dans les espoirs vains d’une méthode unique mais c’est la condition d’une véritable démocratisation de la réussite scolaire.

- Ce document est largement développé et réorganisé par rapport à l’intervention qui n’a duré qu’une demi-heure.[↩]

- L’argument classique est donné : les savoirs sont en quantité trop importante pour les appréhender, donc il faut non pas apprendre « quelque chose », mais « apprendre à apprendre ». Peu importe l’objet. En EPS cette logique a produit historiquement la notion d’APSA support : ce qu’on apprend n’a aucune importance, l’important est au-delà, ou ailleurs…[↩]

- Il y a une confusion qui s’est établie entre une discipline, ce qu’elle est, ce pour quoi elle est faite, son histoire, et la manière dont on enseigne. On peut tout enseigner de façon sclérosante et non émancipatrice. On peut tout enseigner de façon vivante et libératrice. Ce ne sont pas les disciplines qui peuvent être responsables de la façon dont on les enseigne ![↩]

- Lire à ce sujet le document produit par le think tank Terra Nova, proche du PS (sur leur site internet) : Que doit-on apprendre à l’école ?[↩]

- Voir en annexe notre approche de la notion[↩]

- Nous prenons le sigle comme une entité, une notion. Nous ne rentrons pas dans sa validité épistémologique, nous le prenons comme une construction historique qui désigne un ensemble de choses et fait partie du langage courant. A titre d’exemple un auteur comme Daniel Bouthier, a proposé depuis près de 20 ans de substituer au terme APSA celui de PPSA (pratique physique sportive et artistique) pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur le terme « activité ».[↩]

- Yves Clot est psychologue du travail. Sa réflexion sur l’activité humaine nous a amené à le solliciter lors de nos colloques. On se réfèrera particulièrement à sa conférence dans : « Aujourd’hui ce qui s’apprend ». SNEP, 1996.[↩]

- Les règles dans les APSA sont en grande partie dépositaires de cette activité : il paraît évident que l’introduction d’une règle comme l’interdiction du tacle par l’arrière en foot est porteuse tout à la fois de la prise en compte de l’intégrité physique des joueurs, la maintenance de la qualité du jeu, etc.[↩]

- Le non-dit, sous-entendu : ces pratiques pédagogiques, actuelles, ne sont globalement pas bonnes ou pas à la hauteur ![↩]

- Yves Clot est psychologue du travail. Auteur de nombreux ouvrages comme « Le travail sans l’homme », il travail sur « l’activité » (dont le travail en une socialement forte). Il est intervenu était intervenu dans un de nos colloques sur cette notion d’activité :[↩]

- Voir les définitions en annexe[↩]

- Le document de référence sur les missions des enseignants date de 1997. Il a été remplacé depuis par un référentiel de compétences.[↩]

- Comme le disait G. Bachelard (1938), « le réel n’est jamais ce qu’on pourrait croire, mais toujours ce qu’on aurait dû penser. »[↩]

- L’éducation, entrée dans la culture. J. Bruner.[↩]